ХРИСТИАНСТВО В КИТАЕ. Часть 3. Первая Русская Духовная Миссия

Первая Русская Духовная Миссия

Возникновение Русской Духовной Миссии, но еще не оформившейся, можно считать с начала поселения в столице Китая русского священника Максима Леонтьева, насильно приведенного в Пекин его соотечественниками, которые после своего пленения императором Канси[1][1] приняли китайское подданство. Такое поведение русских по отношению к православному иерею, т.е. их ревностное желание, во что бы то ни стало, иметь при себе своего священника, показывает, насколько почитаемо было в то время на Руси православие[2][2], и как страшились русские люди остаться на чужой земле без церковной жизни. И эта деталь не ускользнула от внимательного взора китайского правителя и его подданных, которые сразу же отметили для себя всю значимость православного Русского государства и его религии.

Канси весьма милостиво отнесся к русским казакам, уважая, главным образом, их храбрость на войне, и предоставил им у себя в столице всяческие удобства и льготы как военному сословию. Надо заметить, что тогда в Поднебесном государстве военные занимали второе место в ряду других сословий; перед ними особо значились лишь гражданские чиновники. Также император отдал в распоряжение казаков участок земли в северо-восточном углу города, бывшую ламаистскую кумирню и кладбище за городом. Кумирня была превращена в часовню св. Николы Чудотворца, куда была помещена взятая из Воскресенского храма икона святителя Николы, и отец Максим стал совершать в ней православные богослужения. Именно с тех пор святитель Никола Чудотворец стал наиболее почитаемым святым всеми православными в пределах Поднебесной.

В 1695 году митрополит Игнатий[3][3], занимавший в то время Тобольскую кафедру, прислал в Пекин верхотурского священника Григория и тобольского диакона Лаврентия с антиминсом, святым миром для крещения, необходимой церковной утварью и богослужебными книгами. Также митрополит передал о. Максиму свое письмо для духовного укрепления: «О Святом Духе сыну и сослужителю нашего смирения, проповеднику святого Евангелия в китайском царствии, благоговейному иерею Максиму Леонтьеву и всем православным христианам, обитающим в китайском царствии, архипастырское благословение… Радуюсь о твоем исправлении; аще и в плене пребываеши, но сам, с Божией помощью, пленяеши человеки неведущия в познание евангельския правды: и сего ради, возлюбленне, да не смущается, ниже да оскорбляется душа твоя и всех плененных с тобою о вашем таковом случае, понеже Божии воле кто противитися может? А пленение ваше не без пользы китайским жителем, яко Христовы православныя веры свет им вами открывается, и вам спасение душевное и мзда небесная умножается»[4][4].

Велел также митрополит Игнатий о. Максиму молиться и за императора китайского, дабы Господь открыл ему Свет истинного Христова учения, и чтобы подал ему многие годы жизни, благоденствие и благородных чад в наследие. Через год после приезда в Пекин священника Григория и диакона Лаврентия ими был освящен храм в честь Софии Премудрости Божией, в котором о. Максим неопустительно стал совершать Божественные литургии. Однако этот храм так и продолжали называть Никольским в честь находящейся там иконы святителя Николы Чудотворца.

Несмотря на духовные старания о. Максима, нравы местных казаков и их потомков падали с каждым днем, и грустные известия об этом доходили до Тобольского митрополита Филофея[5][5]. Последний в 1711 году написал обличительное письмо и отправил его русской общине в Китай. По свидетельству престарелого отца Максима, казаки после получения сего послания исправились и стали вновь слушаться своего духовного отца, но, впрочем, ненадолго.

Как свидетельствуют многие архивные источники того времени, среди членов албазинской общины нравы падали с каждым днем все более и более. Одной из причин такого бедствия являлось то, что казаки, пользуясь привилегиями и хорошим жалованием, подаваемыми им китайскими властями, от скуки и праздности не знали чем заняться. Кроме того, их общение с местными языческими женщинами и женитьба на них сказались на духовном состоянии албазинцев. Неправославные обычаи и языческая психология стали постепенно внедряться в их сознание и выталкивать те духовные плоды, которые так старательно пытался вложить в души своих пасомых о. Максим. Священник Максим Леонтьев почил на китайской земле в 1711 (или 1712) году, завершив свои духовные труды.

Ранее, 18 июня 1700 года, подробно узнав о трудностях жизни албазинской православной общины на китайских землях и возжелав укрепить там духовные и дипломатические позиции российского государства, Петр I издал указ, в котором было изложено повеление Киевскому митрополиту Варлааму (Ясинскому) найти для освободившейся митрополичьей кафедры в Тобольске человека доброго и ученого, а также избрать двух-трех молодых людей, способных изучать китайский и монгольский языки, с целью создания православной миссии в Китае. Так, по повелению императора Петра, сибирскую кафедру тогда занял митрополит Филофей (Лещинский). Будущая миссия должна была нести дипломатическую функцию посредницы между Россией и Китаем, духовно поддерживать русских поселенцев на чужбине и, по возможности, привлекать к православию китайских жителей.

Указ Петра I от 18 июня 1700 года был повторно выслан сибирскому митрополиту в 1703 году; затем в 1706 и 1710 годах православным миссионерам снова напоминалось о том, чтобы они не упускали случая проповедовать в землях Китая. Однако первые попытки российского правительства добиться права посылать в эту страну проповедников православного учения были отклонены китайскими министрами, возможно, из-за интриг иезуитов, осевших тогда в Китае. Но это не остановило намерений русского правительства. Так, в 1711 году, благодаря усилиям русского купца Григория Осколкова, идущего в китайские земли с товаром, и комиссара Худякова, прибывшего в Пекин с дипломатической целью, а также по просьбе самих албазинцев, оставшихся по кончине священника Максима духовно сирыми, император Канси, наконец, дал разрешение на создание в Китае православной миссии и построение храма.

Первая Русская миссия была окончательно утверждена к 1715 году[6][6] в составе архимандрита Илариона (Лежайского), иеромонаха Лаврентия, иеродиакона Филимона и семи причетников. С этого времени определено было впредь посылать через каждые десять лет архимандрита, двух иеромонахов, иеродиакона, двух причетников и четверо учеников из средних духовно-учебных заведений. И, поскольку резиденция сибирских митрополитов находилась тогда в Тобольске, православная пекинская миссия была отдана Россией в Тобольскую церковную юрисдикцию.

Первый начальник китайской миссии, архимандрит Иларион (Лежайский), родом из Чернигова, был воспитанником Киевской духовной академии и соработником архиепископу Иоанну (Максимовичу)[7][7], который занимал Черниговскую епархию еще до того, как его перевели в Тобольск. Затем о. Иларион в 1702 году вместе с митрополитом Филофеем (Лещинским) переехал в Тобольск, где в сане иеромонаха служил при архиерейском доме экономом. В 1709 году иеромонах Иларион был возведен в сан архимандрита и поставлен наместником Якутского Спасского монастыря. Впоследствии митрополит Иоанн Тобольский, по указу императора Петра I, направил архимандрита Илариона в Пекин в качестве начальника первой православной миссии.

О деятельности первой миссии, к сожалению, сохранилось мало сведений. Известно, что она была принята в Пекине с особенным почетом и вниманием. Также необходимо отметить тот факт, что китайское правительство много поспособствовало организации Русской миссии, а богдыханы и их чиновники весьма благосклонно смотрели на русских миссионеров, отдавая дань уважения российским монархам. Несмотря на то, что местная полиция не оставляла надзора над русскими священниками, пекинские власти, вплоть до 1858 года, поддерживали миссию денежным жалованием и всяческим вниманием, относясь к ее членам покровительственно и благодушно. Всех служащих миссии богдыхан зачислил в высшие сословия государства, пожаловав им почетное звание «мандарина» различных степеней. Также всем были выделены казенные квартиры возле албазинской церкви и земельные участки.

Руководствуясь грамотами тобольских архипастырей и синодальными инструкциями, пекинские миссионеры никогда не вмешивались в гражданские дела страны, оказывали повиновение местным властям, если дело не касалось вопросов веры, старались поддерживать добрые отношения со всеми в духе мира и Христовой любви. Имея ближайшей целью духовное окормление потомков албазинцев, миссия всегда держалась границ сугубо нравственно-религиозной сферы. Благодаря этому она завоевала доверие и уважение китайских правителей и смогла благополучно выполнять функцию посредника между Россией и Китаем в их дипломатических и экономических отношениях. Кроме того, пекинская миссия воспитывала и обучала студентов для будущей драгоманской[8][8] службы, и долгое время в России, именно благодаря миссии, множилась плеяда знатоков китайского и маньчжурского языков, а также появлялись первые русские консулы на Дальнем Востоке. К тому же, члены миссии помогали китайским жителям в изучении русского языка, за что получали от богдыхана богатое жалование и награды. Таким образом, православная миссия подготовила возможность открытия впоследствии в Китае и светской русской миссии.

Теперь хотелось бы сказать несколько слов о начальнике первой миссии – архимандрите Иларионе (Лежайском), который оказался, по желанию Петра I, «человеком разумным и подкладным». Как пишут свидетели того времени, отец Иларион, благодаря своим высоким духовным и нравственным качествам, пользовался большим уважением не только среди членов миссии и православных людей, но и у самого богдыхана, который каждый месяц посылал своего чиновника справиться о здоровье начальника и нуждах миссии. Архимандрит Иларион наладил в своем храме стройное богослужение и пение, чем привлекал в православную церковь помимо албазинцев и местных жителей-язычников. Один из таких новообращенных был китаец, который служил в албазинской церкви в качестве чтеца. По словам одного католического посланника в Пекин (Маттео Рипи), который встречался с о. Иларионом лично, начальник миссии обладал «манерами благородными и учтивыми», «был исключительно опрятен в одежде и вещах», «говорил на латинском достаточно, чтобы его можно было понять». Также он поведал католику, что количество членов его общины с трудом достигает пятидесяти и требует от него очень много внимания, а трудность общения с китайцами возникает пока из-за незнания языка.

Деятельность миссии не ограничивалась только одним совершением богослужений и треб, но включала в себя духовное просвещение албазинцев и тех, кто к ним приходил: церковную проповедь и несение Слова Божия. Для большей сплоченности членов своей миссии отец Иларион завел общую трапезу по монашескому обычаю. Не стеснялся он также ради блага общины обращаться с различными просьбами в китайскую палату внешних сношений. Так, из одного такого прошения (от 23 апреля 1717 г.) мы видим, как миссия нуждалась в богослужебных книгах, и насколько трудно русским людям было переносить чужой климат и внешние условия, хотя, надо сказать, материальное обеспечение и уважение местных властей к членам миссии тогда было на высоте. Вскоре, по причине неподходящего климата и болезней, а также, большей частью, из-за тоски по родине, трое членов миссии (Андрей Попов, Феодор Колесников и Иосиф Афанасьев) покинули Китай и возвратились в Россию, оставаясь на службе в Сибири. После их отъезда стал сильно болеть и сам начальник миссии. Для облегчения своего телесного недуга (вероятно ревматизма) отец Иларион стал ездить на теплые воды в 22 верстах от Пекина, и после продолжительной болезни, по некоторым современным источникам, в сентябре 1718 года[9],[9] первый начальник пекинской миссии скоропостижно скончался, оставив по себе светлую память. Его тело было с честью погребено на албазинском кладбище, вероятно, возле могилы отца Максима Леонтьева – первого русского священника-миссионера в Китае.

Впоследствии был найден эстамп с камня, установленного на могиле ныне не существующего русского православного кладбища в Пекине, под названием «Надгробный камень Лежайского» (по-китайски, «Леласыцзи мубэй»). Этот эстамп был опубликован в “Сводном каталоге маньчжурских документов, хранящихся в Китае” за 1991 год, в разделе «Эстампы» под № 0401. На первом листе изображена такая китайская надпись: «Христианский священник архимандрит Илаливань Леласыцзи. 17-й день 8-го месяца 57-го года правления Канси» (т. е. 11 сентября 1718 года по европейскому календарю). Видимо эта дата обозначает водружение могильного камня. Справа от китайской надписи помещены строки на маньчжурском языке: «Христианский священник архимандрит Илаливань Леласги. Тело захоронено 10-го дня 8-го месяца 57-го года Элхэ Тайфинь» (т.е. 3 сентября 1718 года). Надпись на церковно-славянском языке представлена на втором листе, отображающем обратную сторону камня. Сей документ, состоящий всего из двух листов и хранящийся в Пекинской Национальной библиотеке, размером 173х51 см, является одним из редчайших исторических памятников, написанных на китайском, маньчжурском и церковно-славянском языках[10].

______________________________________________

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1][1] Четвёртый представитель маньчжурской династии, правивший всем Китаем, входившим в империю Цин. Сюанье вступил на престол в 6-летнем возрасте и стал править под девизом «Канси». 61 год его правления — рекордно длинный срок в китайской истории. Эпоха Канси стала символом благополучия, «золотым веком» Китайской империи. По его приказу в 1710-1716 годах был составлен знаменитый словарь Канси.

[2][2] Начиная с Большого Московского Собора (1666-1667 гг.), официальная Русская православная церковь откололась от канонической Древлеправославной Церкви, основанной на Руси князем Владимиром и имеющей преемственность от Древневизантийской Церкви. Насильно введя в церковный и богослужебный строй новые униатские реформы, берущие начало от католичества, и тем самым создав Великий Раскол на Древней Руси, т.н. «Никонианская церковь» отделилась от канонического Православия и стала господствующей реформаторской церковью обновленческого типа. Так возникло условное обозначение: «новообрядцы» и «старообрядцы». Людей, оставшихся верными древнему благочестию и исповеданию истинной православной веры, стали называть «старообрядцами», а тех, кто перешел в «новую» церковь, − «новообрядцами». Однако православные корни в русском народе не исчезли, и поэтому в душах людей, даже отступивших, в то время все еще оставалась некоторая богобоязненность и приверженность православным обычаям. Перед автором не стоит цель раскрыть в данной работе тему новообрядческого раскола (есть много трудов по этому вопросу), мы лишь последовательно излагаем цепь исторических событий, связанных как вообще с христианством, так и с православием в частности, которое пришло на китайские земли.

[3][3] Митрополит Игнатий (в миру Иван Степанович (или Илья Александрович) Римский-Корсаков; ок. 1639 — 13 мая 1701, Москва) — митрополит Сибирский и Тобольский, стольник царя Алексея Михайловича, писатель, публицист, видный представитель «старомосковской партии». Был близок к патриарху Иоакиму, полемизировал с «западниками», преследовал старообрядцев, насильно увлекая их в официальную церковь, являлся ведущим идеологом внешнеполитического курса правительства Софьи Алексеевны, направленного на расширение южных границ. В церковной жизни своего времени играл видную, но непривлекательную роль, так как не брезговал доносами. Этим объясняется удаление его в почетную ссылку. В Сибири строил храмы, обличал старообрядцев. Управлял Тобольской епархией с 1692 по 1700 г.

[4][4] Ср. Сибир. Вестн., ч. 18, стр. 112. О. Даниил, ч. 8. Филарет Черниговский. Ист. русск. церк. период. 4, стр. 58.

[5][5] Филофей Тобольский (в миру Рафаил Богуславович Лещинский, в схиме — Феодор; 1650, Кролевец — 31 мая 1727, Тюмень). 4 января 1702 г. хиротонисан во епископа Сибирского и Тобольского с возведением в сан митрополита. Хиротонию совершали митр. Димитрий Ростовский, митр. Стефан (Яворский) и митр. Парфений Лаодикийский. Митрополитом Филофеем была создана первая в Тобольске Славяно-латинская школа для детей духовного звания, учителями в ней были образованные киевские монахи. В 1711 г. оставил Тобольскую кафедру по болезни. Затем вновь ее занял в июле 1715 г. и пробыл на ней до февраля 1721 г. Почил 31 мая 1727 г. в Тюменском Троицком монастыре, где и был похоронен напротив входа в собор, «дабы, как гласит завещание, мимоходящие попирали прах ногами». Позднее над его могилой было устроено мраморное надгробие и помещен его портрет. Канонизирован русской православной церковью заграницей (РПЦЗ).

[6][6] «Как ни покажется странным, но до сих пор среди историков не существует единой точки зрения в вопросе о том, когда миссия прибыла в Пекин. Русские архивные источники указывают две даты: 20 апреля 1715 г. и 11 января 1716 г. [Русско-китайские отношения 1978, 611-612 (сноска 2 к документу № 165)]. Китайские источники дают только год — “54-й год правления Канси”, что соответствует периоду с 4 февраля 1715 г. по 23 января 1716 г. Однако везде подчеркивается, что миссия прибыла в Пекин вместе с китайским посольством Тулишеня, возвращающимся из поволжских степей от калмыцкого Аюки-хана. В своих “Записках о чужеземном крае” (“И-юй лу”) Тулишень пишет, что он вернулся в столицу в 27-й день 3-го месяца 54-го года правления Канси [Иманиси Сюнцзю 1964, 341]. Эта дата соответствует 30 апреля 1715 г. по европейскому календарю, и ее мы должны принять за день приезда архимандрита Илариона и членов его миссии в Пекин». (Т. Пан. «Архимандрит Иларион (Лежайский) и первая Пекинская Духовная Миссия (1717-1729 гг.)».)

[7][7] Иоанн Тобольский (в миру Иоанн Макси́мович Максимо́вич; 1651, Нежин — 10 [21] июня 1715, Тобольск) — епископ официальной Православной Российской церкви, с 1697 г. – архиепископ Черниговский, с 1711 г. – митрополит Тобольский и всея Сибири. Известен своей миссионерской и богословской деятельностью. Основатель Черниговского коллегиума — прообраза духовных семинарий; автор многочисленных поэтических сочинений. В 1715 г. (по некоторым источникам, в 1714 г.), под руководством архимандрита Иллариона (Лежайского), митр. Иоанном была направлена духовная миссия в Пекин. Почил в 1715 г. перед Ильинской Черниговской иконой Божией Матери. Канонизирован официальной церковью 10 июня 1916 г. (последняя канонизация синодальной эпохи в Российской церкви).

[8][8] Драгоман — официальная должность переводчика и посредника между ближневосточными и азиатскими державами и европейскими дипломатическими и торговыми представительствами. Должность предполагала как переводческие, так и дипломатические функции.

[9][9] Т. Пан. «Архимандрит Иларион (Лежайский) и первая Пекинская Духовная Миссия (1717-1729 гг.). «Исторический Вестник», №2 (6), 2000. – Москва-Воронеж: изд. Воронежско-Липецкой еп., 2000, стр. 196-202.

[10] Там же.

Продолжение следует…

_____________________________________

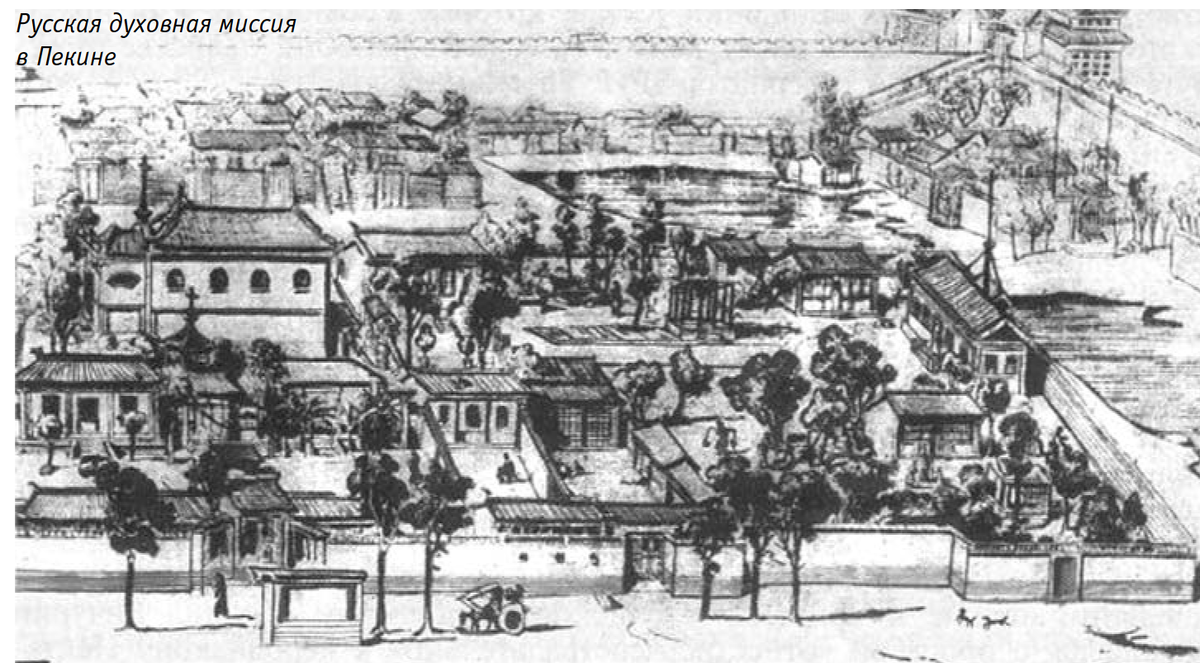

На 1 фото — Вид северного подворья Российской духовной миссии в Пекине. Из альбома К.А.Скачкова 1850 г.